顛覆傳統運算力 開創量子電腦新局

顛覆傳統運算力 開創量子電腦新局

隨著科技快速發展,特別是在大數據與人工智慧等領域,古典電腦的運算模式和硬體架構可能已無法完全滿足未來需求。當我們將電晶體元件尺寸縮小至原子尺度時,便會遇到物理極限,有沒有其他技術可以突破算力上的瓶頸?量子電腦能不能成為後摩爾時代的最佳解決方案?

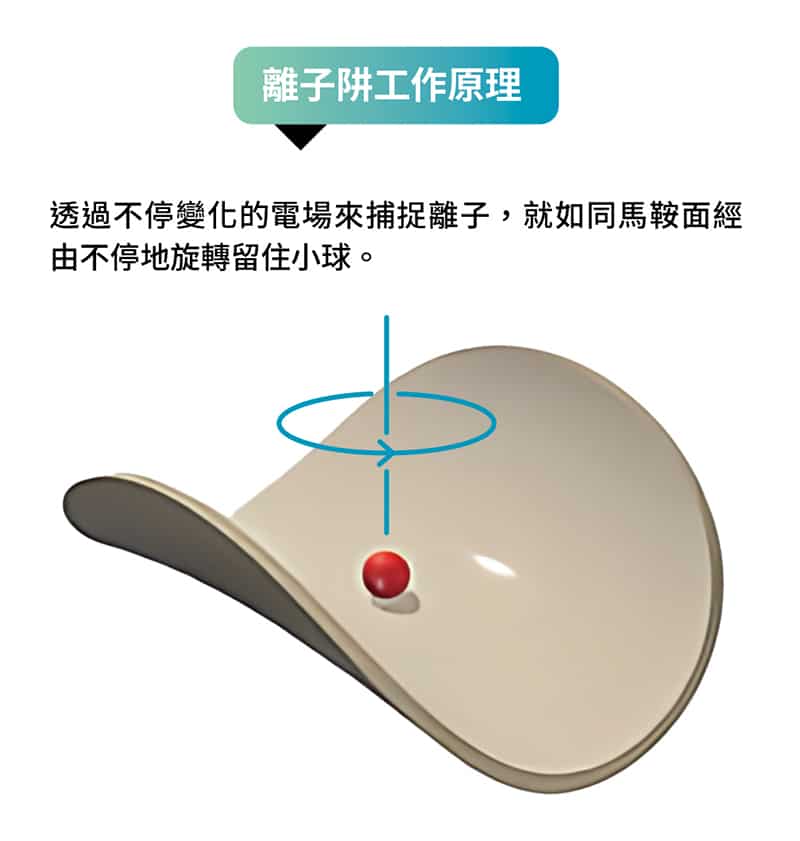

放眼全球,不論在學術界或產業界,量子電腦(Quantum Computer)被認為是下一世代科技發展的關鍵技術。目前各種量子計算平台百家爭鳴,有著自己優勢和挑戰,而目前最常討論也被寄與厚望的幾個物理平台,分別為超導體(Superconductor)、離子阱(Ion Trap)、光子系統(Photonics)與半導體量子位元(Semiconductor Qubit)。

身為台灣精密製造領頭羊,鴻海集團看準量子科技未來潛力不可限量,在量子科技領域積極布局,投入大量資源,設立量子計算研究所,更在2023年成立台灣首座量子電腦開發中心——離子阱量子計算實驗室(Trapped Ion Quantum Computing Laboratory)。

鴻海研究院離子阱實驗室主任林俊達指出,實現量子運算真正的關鍵並非只有製造出更多量子位元(Qubits),更是在於量子位元的保真度與位元之間的連結性。位元連結度愈高,才愈能有效地支援複雜的量子演算法,發揮量子計算的優勢。

讓任意量子位元間自由對話 實現量子計算的強大能力

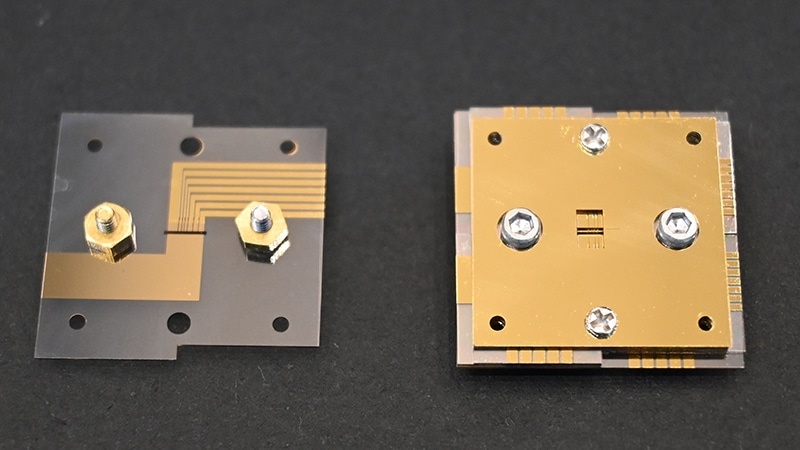

選擇使用離子阱技術有許多潛在優勢,包含離子位元的一致性、邏輯保真度高、同調與儲存時間長、可以容易地移動或操控實現位元之間的高度連結性,使得近年來離子阱技術為主的量子運算效能超車超導體技術平台。在這樣的背景下,離子阱實驗室在2022年推出台灣業界第一個離子阱核心─第一代單區刀鋒型離子阱。此離子阱核心由實驗室自行研發並委託鴻海科技集團C事業群製造,作為鴻海集團邁入量子科技領域的起手式。

但由於初代的離子阱核心是基於3D電極結構,要將這些微型電極組件對齊十分困難,往往需要至數微米等級的準確度。因此,為簡化電極的「對齊」問題,團隊將技術再升級,在2023年推出第二代多區層狀離子阱,透過各層中的2D分區電極製作,以及製造階段的對準孔位設計,最後再將各層堆疊而成,大幅降低製程的難度並提升可靠度。

林俊達說明,離子阱技術是透過交流電與直流電的電場來束縛離子。在第一代的設計中,單區的電極設計只允許離子被束縛在單一區域,因此操控較為受限。而在第二代離子阱核心,能藉由改變不同區域的電壓,讓控制離子排列與移動更加精準,實現「離子穿梭技術」(Ion Shuttling)。這種高自由度能使量子位元更為靈活,更具擴展能力。「儘管目前仍處於非常前期的開發階段,但我們已經逐漸掌握多區控制的能力。」林俊達表示,當這些技術發展成熟,才能在未來實現更複雜、強大的量子電腦硬體。

深化量子核心技術 帶動相關產業進步

離子阱技術目前主要是使用於質譜儀(Mass Spectrometry)中用來決定分子質量的技術。現在,將離子阱技術用於製作量子電腦時,須同步發展在系統周邊的「賦能科技」(Enabling Technologies),舉凡精準的射頻(Radiofrequency)控制系統、可靠的雷射穩頻等,這些不盡然與離子阱技術本身有直接關聯,但對於實現整個離子阱量子電腦至關重要,更希望能帶動一整個量子科技生態系。

離子阱實驗室將夢想做得更大,未來期望能將離子阱系統製作在晶片上,透過矽光子技術(Silicon Photonics),直接讓雷射光在光波導中傳送,並直接送達選定的離子量子位元,甚至能整合光偵測元件用來測量位元狀態,除了可大幅縮減系統尺寸,有利於模組化,更是擴展至大型量子計算平台的重要一步。目前離子阱實驗室已和國立陽明交通大學合作,共同開發將離子阱晶片化的關鍵技術。林俊達說,「我們最終希望能將這些技術整合在一起,實現更高效可靠的量子計算系統。」

鴻海科技集團以製造起家,在精密製造上十分強大。離子阱實驗室除了向外尋求學界、產業界的合作外,集團內C事業群更是重要夥伴,共同協作製造離子阱實驗相關的精密元件。由於離子阱實驗 需要許多客製化的元件設備,對於這些零組件的品質與精細度亦十分講究,而這正是C事業群的強項,幫助實驗室完成第一代及第二代的離子阱開發,以及實驗設備如真空腔體等部件的製作。林俊達表示,「我們正積極盤點與尋找與集團內部合作的機會與可能。」例如在第三代晶片型離子阱將會使用到半導體製程,如微影技術(Photolithography)、金屬沉積(Metal Deposition)等工藝,這需要集團其他優秀事業群的協助與技術的整合。

導入AI技術 加速量子電腦開發

除了上述提及的賦能科技, A I 技術也能協助量子電腦發展進程。林俊達舉例,隨著量子位元數量增加,環境的雜訊(Noise)愈容易對量子狀態產生影響,將使得運算結果變得不可信。若將這些雜訊和控制系統的參數轉化成AI可訓練使用的資料,就有機會透過AI技術識別雜訊變化規律,並藉由主動降噪方式,減少環境雜訊對量子狀態的影響。

然而,對於什麼時間點導入AI技術,林俊達坦言,離子阱實驗室目前處早期階段,仍專注在基礎設施的建立與技術完善,但已在持續關注並研擬適當時機將AI導入量子計算領域,藉由AI技術進行系統、結構設計或控制系統的優化及消除雜訊的發生等,提升量子計算的性能與穩定性。

改變世界的計算技術 籌劃未來科技藍圖

人類渴望透過量子電腦要解決什麼問題?在發展量子電腦過程裡,林俊達直言,雖然硬體是一個挑戰,但最關鍵的仍在演算法,必須有某個傳統算法無法處理的重大問題,並存在針對該問題的有效的量子演算法,才能讓量子電腦價值展現。

放眼世界趨勢,目前已有解決特定問題的量子電腦出現,如量子退火(Quantum Annealing)、高斯玻色取樣 (Gaussian Boson Sampling)等技術。也有透過古典方式進行硬體加速,模擬量子效果來解決最佳化問題,如數位退火(Digital Annealing)技術。全球在量子科技發展上也動作頻頻,更以國家為主導。林俊達認為,如IBM、Google等大型公司,雖然早已先行台灣多年並投入大量資源開發,取得領先者地位;台灣起步的雖晚,但擁有超強代工能力,且鴻海優勢在於具規模化的製造能力與整合能力,未來若能朝向代工路線也是值得關注方向之一。

對於離子阱實驗室來說,首要任務是理解與掌握這些關鍵技術,目前已設下短程目標,期望在未來5年內,打造出一台5~10個量子位元的通用型量子電腦原型機,能讓產學研界的使用者依據不同情境進行調整與應用,其特色將是各量子位元間能穩定地進行交互作用及運算。

林俊達也提到,完成原型機後的下一步,希望能朝向推出20個、100個甚至1,000個量子位元的離子阱量子電腦,並建構出明確的量子技術發展路線圖,規劃詳細模組化的系統架構與網路設計,以實現科技創新,逐步發展出屬於鴻海集團的量子技術模式及技術優勢。