破解量子更正碼難題 迎來量子運算新里程

破解量子更正碼難題 迎來量子運算新里程

擁有強大運算能力的量子電腦被視為下一世代最具影響的科技,為醫療、通訊、金融、人工智慧等無數領域帶來重大變革。然而,要真正實現量子電腦還有一段路,許多研究仍處於理論階段,除了解決硬體上的物理困境外,在量子演算法與量子軟體發展上,仍面對許多挑戰尚待解決。

量子電腦(Quantum Computer)基本概念在1980年代逐步形成,到了1994年Shor演算法出現有了重大突破後,在科學界掀起一陣炫風,各國開始積極研發不同平台系統的量子電腦;直至今時,都已有百顆量子位元等級的量子電腦問世。

身為量子計算研究所所長謝明修指出,目前量子計算仍有兩大困境,其一是目前的量子電腦所擁有的量子位元數仍舊太少,無法實現大規模量子計算;其二,則在於應用,儘管在量子理論中已有突破,但仍須將這些理論轉化為能解決現實生活中實際的問題,例如透過量子計算更快設計出更好的藥物或是材料等實際應用,「量子電腦距離實際落地還有一段路要走。」

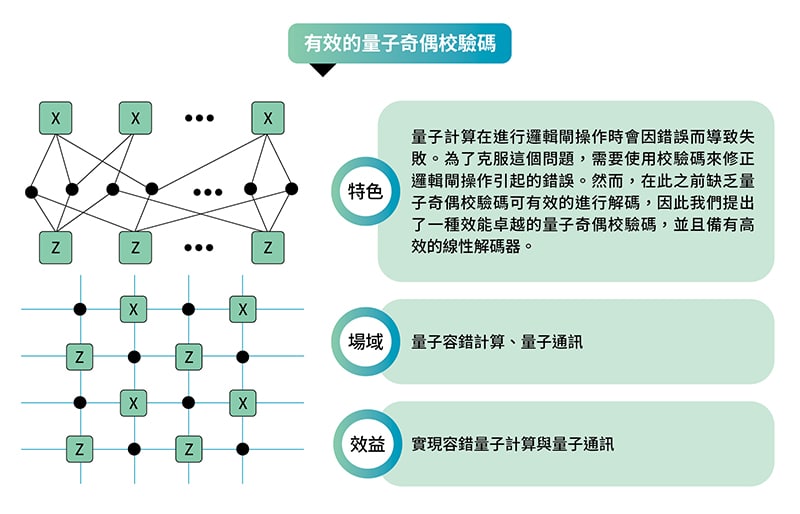

量子電腦是透過量子演算法來進行量子位元(Qubit s)操作,但量子狀態非常容易受到環境影響,且量子位元在運算過程中容易因雜訊而發生錯誤;當量子電腦擁有愈多量子位元時,錯誤率將呈指數般累積。為了偵測錯誤,就需要透過有用的最佳量子演算法進行量子糾錯(Quantum error correction),以降低量子位元的錯誤發生率。

謝明修表示,量子糾錯必須在硬體上進行操作,牽涉量子電腦最終是否能被實作出來的重要技術。因此,自成立鴻海研究院量子計算研究所起,團隊便積極開發量子糾錯技術,除此之外,還有發展2種不同類型的量子演算法,容錯量子算法(Fault-Tolerant Quantum Algorithms)及嘈雜中尺度量子算法(Noisy Intermediate-Scale Quantum Algorithms, NIS QAlgorithms),在短短的2年間累積不少傲人成績。

解開二十多年來量子更正碼難題

量子糾錯需透過編碼(Encoding)、解碼(Decoding)來完成,謝明修提到,在解碼器上有2個重要的參數,分別是碼距及解碼率問題。如何透過最少的量子位元讀取數據,且快速得知量子態發生錯誤,是重要的核心問題,也是二十多年來科學家們未解之謎。謝明修表示,雖然這個問題在2021年解決了部分問題,但卻並未提出下一步的解碼與應對。

基於這個研究工作之上,2023年鴻海量子計算研究所與美國加州理工大學,及以色列魏茲曼科學研究所共同提出最新研究成果,給出一個最優量子低密度奇偶檢查碼(Quantum Low Density Parity Check, qLDPC code)的構造方式,同時提供高效率的線性解碼器,讓解碼時間與量子位元數的N次方程線性關係,大幅度的改善qLDPC code的解碼器效率,解決二十多年來量子更正碼的難題。

當量子計算碰上機器學習

量子計算所除了解決量子計算硬體的核心問題外,在現在中等嘈雜量子電腦(NISQ)的時代,若沒有透過錯誤更正碼的協助,是否也能透過量子電腦執行一些有用的演算法呢?謝明修提到,當前。另一個主流方式便是透過機器學習的混合計算模式,藉由梯度下降法(Gradient Descent)優化目標函數並找到最小值後,再次反饋到帶有參數的量子電路中再次進行優化,這種方式被稱作量子神經網路(Quantum Neural Network, QNN)。

與傳統神經網路不同的是,QNN會隨著量子位元和電路深度加深時,成本函數(Cost Function)會變得趨於平緩、導致梯度消失,出現「貧瘠高原現象」,無法找出最優解。2022年量子計算也與雪梨大學合作,提出新的量子機器學習方法,來改善貧瘠高原問題,避免梯度消失。此外,2024年也發布量子機器學習與傳統機器學習間差異的研究,透過這些研究更好理解與利用量子機器學習的獨特優勢。

找出量子電腦的關鍵應用

「如果量子電腦能解決非常有限的問題,那麼他的應用價值相對不高。」謝明修提到,若量子電腦能如同GPT的成功一樣,讓GPT展現出作為聊天機器人以外的能力,人們有無限想像的應用場景,不僅加速技術升級,也帶動相關半導體產業價值。

謝明修表示,對於量子計算研究所而言,除了開發新的演算法、找出更多不同的運算方式以外,也必須了解到量子計算的優勢及局限性。由於量子電腦並非無所不能,無法解決所有問題,所以當我們了解它的極限在哪裡,才能給予量子電腦有效地問題描述、進行解題,以凸顯量子計算優勢。

在實際應用上,量子計算所也有所斬獲。與業界、學界及新創公司合作,在藥物領域開發上利用量子機器學習識別出潛在藥物結構。謝明修坦言,量子計算作為一項更先進的計算方式,加速過去藥物開發需耗費10、20年時間,有助於降低藥物開發成本。在鴻海集團3+3的發展策略下,量子研究所也對於材料、藥物與電池方面的應用特別關注。以電池製造來說,利用量子計算可模擬、設計出新材料製造出更高效的電池;精進目前電池技術,研發充電速度更快、蓄電能力更高的電池,提高電動車、機器人的效能;另外,也能因為技術提升、材料創新而使得電池生產成本降低。

為集團預備好未來技術

量子領域中不論硬體設施或軟體技術,早已是各國政府、企業兵家必爭之地。鴻海集團作為全球資金雄厚、資源充沛的製造業巨頭,謝明修認為,即便量子計算是接棒電動車、數位健康、機器人這三大新興產業的下個重要領域,因此量子研究所的目標是放在更長遠的未來。

當前最重要的是為集團完成概念驗證系統(Proof of Concept, POC)並確保這項系統能良好地運行後,將技術轉移到其他事業體,與鴻海先進製程技術結合,「身為集團研究員使命是為集團其他事業體準備好技術,當一旦有接近類似GPT突破的時刻,就能進行技術移轉,加速商用運轉的可能。」鴻海集團也希望能拋磚引玉,提升集團實力及市場競爭力外,也展示量子計算是極具有前瞻性的科技技術,激起如廣達、台積電等大型公司投入量子計算研究中,共同推動量子領域發展。